ゆっくり開く香りと甘さを支える中煎り設計

Rwanda|Nyamasheke|Coproca|Washed|Bourbon

本記事は味わいのピークがゆっくりと立ち上がり、飲み頃が安定して持続するような中煎り設計をテーマにまとめています。

→この豆の商品ページはこちら

1. 生豆情報(焙煎設計の前提)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

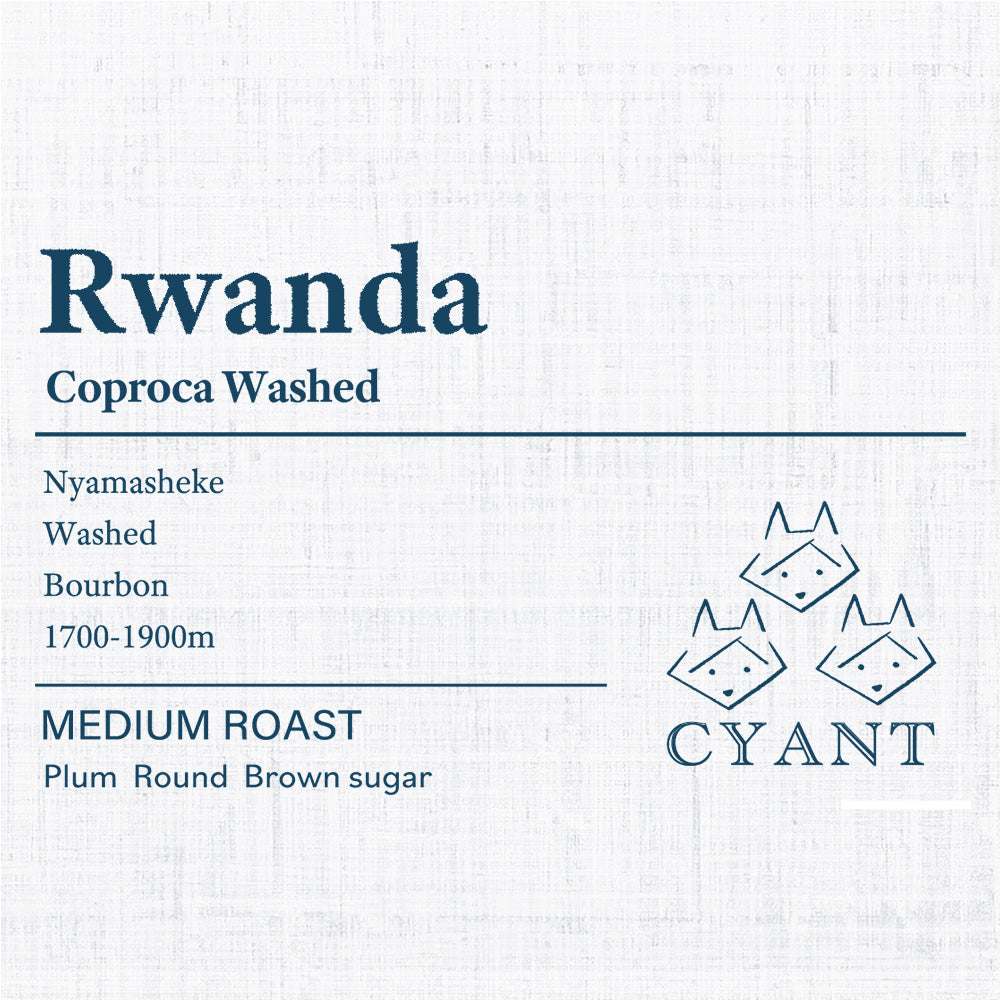

| 生産地 | Rwanda Nyamasheke District |

| 生産者 | Coproca washing station |

| 標高 | 1700〜1900m |

| 品種 | Bourbon |

| 精製 | Washed(水洗式) |

| 収穫年/入港 | 2024年クロップ/6月入港 |

| 水分値 | 約9.6%(CoffMeterM1使用) |

| 密度 | 約819g/L(CoffMeterM1使用) |

| スクリーンサイズ | 15up |

□ 素材特性と選定意図

本ロットは、ルワンダ西部・ニャマシェケ地区にあるCoprocaウォッシングステーションで精製された、ウォッシュトプロセスのブルボン種です。 丘陵地帯の高地環境と丁寧な精製工程により、明るい果実味とブラウンシュガーのような滑らかな甘さ、そしてラウンドな質感が共存する、バランスの良いロットに仕上がっています。

精製は、果肉除去 → 発酵槽での発酵 → 水洗処理 → アフリカンベッドでの天日乾燥 → ハンドピックという工程を経ており、ポテトディフェクトのリスクにも配慮された信頼性の高い処理品質が特徴です。こうした処理の丁寧さが、味わいの構造と透明感をしっかり支えています。

この素材は焙煎レンジが比較的広く、浅煎りでは青りんごやレモンのような明るい酸が、深煎りではチョコレート系の甘みとボディが前面に出てきます。

中でも「中煎り」では、オレンジやプラムの果実感とブラウンシュガー的な甘さが重なり合い、質感にも輪郭があり、冷めても構造が崩れにくいコーヒーとして仕上げられると感じました。

一方で、このロットは水分値がやや低め(約9.6%)であることから、香味の立ち上がりが早く、飲み頃のピークも短めになりやすい傾向があります。 そこで今回は、味わいのピークがゆっくりと立ち上がり、飲み頃が安定して持続するような中煎り設計を採用。香味の暴発や沈み込みを避け、質感と甘さがじわじわと開くような構造を意識しました。

2. 焙煎設計の狙いと方針

今回の焙煎では、「構造と持続性」をテーマに据えました。明るさや香りを過度に前面化させるのではなく、ラウンドな質感と余韻に残る甘さを主軸に据えた中煎りを目指しています。夏場の気温・湿度を考慮してチャージ温度はやや抑えめに設定。

また、本ロットは水分値がやや低く、焙煎後に香味のピークが早く訪れやすい特性があったため、味わいがゆっくりと立ち上がり、時間とともにふくらんでいくような設計を意識しました。

体感としても、焙煎から2〜3日後に酸と甘さの輪郭が揃いはじめ、その後も香味の構造が崩れずに、じんわりと伸びていく印象があります。冷めていっても、ラウンドな質感が残ることで、飲み進めるテンポに寄り添ってくれるような仕上がりを感じました。

□ 狙い(焙煎結果として目指すゴール)

・明るく柔らかな酸と、ブラウンシュガー様の甘さの余韻

・味の構造を意識した質感の持続性

・水分値の低い素材特性に対し、味のピークが後から開く“遅咲き型の設計”で、飲み頃を引き延ばす

□ 設計コンセプト(操作レベルでの方針)

・序盤:RoRの急上昇を抑えつつ、穏やかにピークを形成→ 初期の過反応や尖りを防ぎ、じっくりとした立ち上がりを作る

・中盤:FCを視野に、メイラード反応を均一に積み重ねる→ 甘さの核を築き、質感の土台を整える時間帯として設計

・後半:RoRを滑らかに下降させ、再上昇を防ぐ→ 香りを暴れさせず、味の輪郭を崩さずに着地へ導く

・FC後:F1固定と最小限の熱で構造を馴染ませ、香味を収束→ ドロップ時に“しっとりとした甘さ”を残す構成を目指した

3. 焙煎プロファイル

この焙煎は、滑らかに下降するRoR設計を徹底し、再加熱や急激なRoR上昇を避け、香味が自然と立ち上がるように組み立てた中煎りプロファイルです。FC後の再上昇を避けつつ、余熱によって質感と甘さを構造的に支えるアプローチを取りました。

※本ログは、Aillio RoasTimeによる出力を視認性優先で再構成したものです。RoRカーブにはスムージングがかかっておらず、B-RoRには特有のノイズが含まれますが、全体の熱進行は意図通りに制御されています。

□ 操作と進行のポイント

• 豆量:360g(常温)

• チャージ温度:205°C(夏補正)

• 開始設定:P8/F1

• 火力操作:P8→P7→P6→P5→最終P2(デベロップ時)

• 排気操作:F1→F2→(FC後)F1

• FC:7:03(IBTS 197.6°C)

• ドロップ:8:47(IBTS 203.6°C)

• デベロップ比:19.7%

□ 設計意図とRoR制御

RoRを再上昇させずにデベロップを取るため、FC後は排気をF1に戻し、余熱の範囲内で香味を構成しました。

後半の火入れは「馴染ませる」ようなイメージで、滑らかで静かな熱進行を意識。

FC直前までに香りのピークが整うよう、RoR波形は全体を通して下支えしながら構築し、温度推移に一貫性を持たせました。

4. フェーズ別ポイントと観察

素材特性(高密度・やや低水分)をふまえ、各フェーズで熱の浸透と質感の整え方に注意しながら進行。

| フェーズ | 設計意図 | 実施状況・観察 |

|---|---|---|

| ドライ | 立ち上がりで過加熱を避けつつ、ピークへ自然につなげる | 反応は素直で、色づきも均一に進行 |

| 中盤 |

甘さの核を形成しながら、急激な温度変化を避けて緩やかに進行 |

やや乾いた音も確認されたが、焦げや反応の暴れは見られず、質感の芯がゆっくりと形成されていく印象 |

| 後半 | 滑らかに抜けながら、香りの崩れを防ぐ | 温度変化は穏やかで波打ちなく下降した |

| デベロップ | 追加の熱をかけず、余熱で質感と甘さを定着させる | 再加熱なく収束し、芯のある甘さに自然とつながった |