質感と明るさに焦点を当てた引き算型のアプローチ | Ethiopia Sidama Bura Karamo G1 Natural

Roasting Log|焙煎ログ記録

本記事は、Ethiopia Karamo G1の焙煎記録です。設計の狙いと工夫、焙煎プロファイル、実際の味わいについて、できる限り具体的に記録しました。今回の記録が、同じように焙煎に取り組む方、業務用でコーヒーを扱う方、あるいは一杯の背景を深く知りたい方にとって、何かのヒントになれば嬉しく思います。このコーヒー豆の購入はコチラから

1. 生豆情報(焙煎設計の前提)

項目 |

内容 |

|---|---|

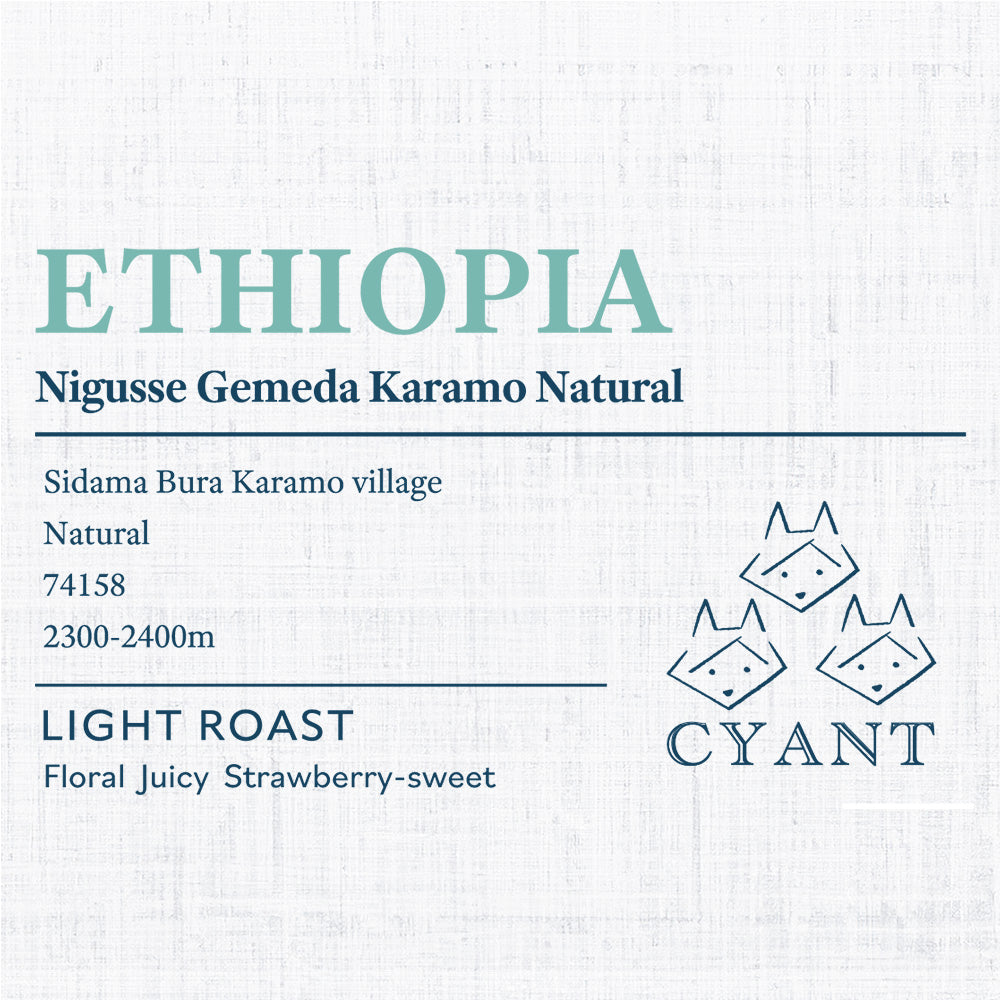

生産地 |

Ethiopia Sidama Bura Karamo village |

生産者 |

Karamo Coffee |

標高 |

2300〜2400m |

品種 |

74158 |

精製 |

Natural(COE優勝ロットと同じ手法) |

規格 |

G1 |

収穫年/入港 |

2022-2023/2023年9月 |

水分値 |

約10.2% (CoffMeterM1 使用) |

密度 |

約816g/L (CoffMeterM1 使用) |

スクリーンサイズ |

小粒 |

□ 素材特性と選定意図

本ロットは、エチオピア初のカップ・オブ・エクセレンス(2020年)で優勝したKaramoロットと同じ精製方法によるナチュラルプロセスで仕上げられたものです。完熟チェリーを用い、アフリカンベッドで丁寧に乾燥されることで、ベリー系果実の濃密さと高いクリーンカップを兼ね備えた特徴があります。

品種はJARC(ジンマ農業研究センター)選抜の74158。高標高の過酷な環境に強く、華やかで繊細な酸や香りを生み出すポテンシャルを持っています。

輸入元( Ethiopian Coffee House)のカッピングコメントでは、

「Floral, incredibly juicy, strawberry-sweet, and intense in the cup. A complexity that we associate with juicy tropical fruit」

と表現され、実際の焙煎でもフローラルな香り・力強いストロベリー感・余韻のハーブやブラウンシュガーのような甘さが確認できました。

なお、本ロットは入港からやや時間が経過した素材ではありますが、適切な保管がされており、状態は良好です。むしろ、(当初あったであろう)過度な発酵感や生っぽさが落ち着き、クリーンさや焙煎後の質感構築においてバランスが取りやすいと感じています。

今回は、このKaramoを起点に、今後のナチュラル系素材への応用も視野に入れた「綺麗なナチュラル」の焙煎テンプレート構築を目的として選定。設計と検証を行いました。

なお、この素材は小粒で密度も高く(816g/Lややムラあり)、水分値もやや低め(10.2%)であることから、焙煎中の進行が早く、初期の熱過多やピール感(皮のような乾いたニュアンス)のリスクにも注意が必要です。こうした特性も踏まえ、慎重な熱管理とRoR設計が求められる素材といえます。

2. 焙煎設計の狙いと方針

今回の焙煎では、果実味と透明感を両立させるナチュラルのテンプレート設計を意識し、ベリーの“濃厚さ”をあえて抑え、質感と明るさに焦点を当てた“引き算型”のアプローチを採用しました。

Ethiopia Sidama Bura Karamo G1 Naturalは、小粒・高密度・低水分という焙煎反応が鋭敏な素材です。完熟ナチュラル特有の豊かな果実味は持ちますが、いわゆる過発酵感は強くなく、むしろ「火が入りすぎると閉じてしまう」印象があります。

□ 狙い(焙煎結果として目指すゴール)

• 果実の甘さ・香り・酸の輪郭を際立たせるため、“重たさ”を軽減

• 素材の風味を活かしながら、焼きすぎ感や焦げ感を避け、透明感ある仕上がりに

• ストロベリー的な明快さと、フローラルの軽やかさの共存

• 質感と酸の純度を守る、素材を信じたやや短めのデベロップメント

□ 設計コンセプト(操作レベルでの方針)

• 初期ピーク抑制: 小粒・低水分による過反応を避けるため、火力はP9ではなくP8スタート。RoRが急上昇しないよう、序盤からなだらかな傾斜を意識

• 中盤: メイラード反応の進行を丁寧に積み上げつつ、熱を入れすぎない“引き算”の熱設計

• 後半〜FC以降: RoRの波打ちや再上昇を避け、過加熱せずに滑らかに抜ける終盤設計

• RoR全体: 緩やかな下降曲線を描き、素材を解きほぐすような設計

このように、「重さ」ではなく明るさとまとまりを意識し、香り・質感・クリーンさを丁寧に引き出す“引き算型ナチュラル”の例として構築しました。

3. 焙煎プロファイル

この焙煎は、“滑らかに下降するRoR設計”を徹底することで、素材のもつフローラルな香り・透明感ある酸・クリーンな果実味を引き出すことを狙った「引き算型」のローストです。構造がしっかりした素材と判断し、FCを最小限にとどめ、過熱を避ける設計を採用しました。

※本ログは、Aillio RoasTimeによる出力を視認性優先で再構成したものです。RoRカーブにはスムージングがかかっておらず、B-RoRには特有のノイズが含まれますが、全体の熱進行は意図通りに制御されています。

□ 操作と進行のポイント

• 豆量・状態: 360g(常温23.3℃)

• チャージ温度: 210°C(800g基準から調整)

• 開始設定: P8/F1スタート

• 火力操作: P8→P7→P6→P5→P4(段階的に減力し、蓄熱抑制とピーク形成をコントロール)

• 排気操作: F1→F2→F3→(FC後)F3固定に切り替え

• ファーストクラック(FC): 焙煎7分台後半(FCは滑らかな音で始まり、IBTSで195°C付近)

• ドロップ: デベロップ比 9.2%、時間 0:45(あえて浅い着地とし、香りのピークで止めることで、質感と輪郭を残した)

□ 設計意図とRoR制御

チャージ直後は熱の立ち上がりを穏やかに保ちつつ、RoRの波打ちや再上昇を防ぐ設計を重視。特にFC付近では、滑らかなRoR下降を維持するために火力と排気を連動させ、FC直後にF3固定へと切り替え。香味のピークでドロップすることで、甘さと香りの芯を逃がさずに着地しています。

4. フェーズ別ポイントと観察

今回の焙煎では、素材の特性(小粒・高密度・低水分)に合わせて、各フェーズでの熱の伝え方と香味形成を丁寧に設計しました。味づくりの柱となる各ステージでの狙いと実際の動きを、以下に整理しています。

□ フェーズ別の設計意図と観察結果

フェーズ |

設計意図 |

実施状況・観察 |

|---|---|---|

ドライ |

初期ピークを適度にとり、過加熱を防ぐ。特に小粒・低水分の素材では立ち上がりの滑らかさが重要。 |

焦げ感や過剰反応なく、表面の色づきも均一。温度の乗りも安定し、立ち上がりとしては良好な進行。

|

中盤 |

温度上昇をなだらかに保ち、酸味と甘みの基礎を形成。質感や輪郭のバランスも整えるパート。

|

香りの層は広がったが、やや熱が入りやすい傾向も。表面にはハリがあり、内部とのバランスに調整の余地を感じる。

|

後半 |

香味構造の崩れや焦げ感を避け、狙いの明るさと透明感を確保。 |

排気と火力がうまく連動し、温度の落ち着きも良好。目立った暴れもなく、狙い通りに着地。

|

デベロップ |

RoRの波を抑えて香味をまとめる。過度な甘さや膨張感ではなく、軽やかで整った質感を重視。

|

再加熱やRoRの再上昇はなく、滑らかなまま45秒でドロップ。香りと明るさを保ったまま収束できた。

|